Cet article fait partie du numéro 361 de « Campagnes Solidaires », mensuel de la Confédération Paysanne. Téléchargez la publication ici.

La crise du Coronavirus révèle notre fragilité. Fragilité humaine :«oui, nous sommes mortels », fragilité sociétale : «oui, nous dépendons des autres êtres vivants », fragilité écologique : «oui, le déséquilibre de notre environnement peut créer des catastrophes brutales » En tant que paysan·nes qui vivons avec nos animaux, élevons nos plantes, sommes dépendant·es du climat, nous avons la chance d’avoir conservé cette conscience. Aujourd’hui, le reste du monde et en particulier nos gouvernants semblent le découvrir.

Comme Emmanuel Macron dans son allocution du 13 mars :« Déléguer notre alimentation, (…) notre cadre de vie au fond,à d’autres est une folie (…). Nous devons en reprendre le contrôle,construire plus encore que nous le faisons déjà, une France,une Europe, souveraines. » Ou le ministre de l’Économie, le7 février : « Il n’y a plus de souveraineté politique sans souveraineté technologique. » Doit-on se réjouir ? On le pourrait s’il s’agissait de la souveraineté alimentaire telle que l’a définie la Via campesina (1), ou s’il s’agissait de la souveraineté technologique paysanne qui suppose autonomie de décision, maîtrise des outils, respect de la nature et attention au développement local.Mais ce dont il est question pour nos dirigeants, c’est de technologie connectée, digitale, robotisée, automatisée, d’outils que les paysan·nes ne peuvent plus réparer, sur lesquels ils n’ont aucun contrôle, dont le fonctionnement est géré par des don-nées qui ne leur appartiennent plus.

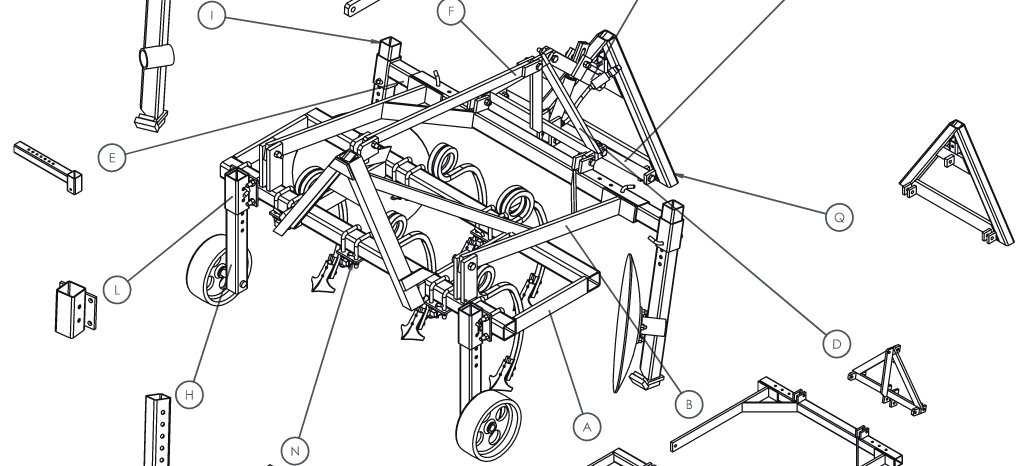

Le concept de souveraineté technologique auquel nous nous référons est né en France au sein de l’Atelier Paysan, une association de formation à l’appropriation et à la fabrication par les paysan·nes de leurs propres outils. Depuis, il se répand. Il était le sujet d’une rencontre européenne qui devait avoir lieu fin février entre Turin et Milan : ce n’est que partie remise.

On nous rétorque souvent que la souveraineté technologique ressemble à un retour en arrière, un refus du progrès, une volonté de maintenir les paysan·nes dans la pénibilité du travail. Le témoignage de Véronique Léon (cf. p. VI) nous montre que tout est dans la limite entre faire tout soi-même et accepter de se faire aider par la technique. L’autonomie, qu’elle soit technologique, financière ou énergétique, suppose toujours une autonomie de choix.

Le progrès n’est pas là où l’on nous a toujours fait croire qu’il était : il n’est pas dans la désertification des campagnes qui accompagne le « tout technologique », il est dans le maintien de paysannes et de paysans nombreux sur tous les territoires, dans la redécouverte des savoir-faire, dans le plaisir éprouvé à construire l’outil dont on a réellement besoin, dans la mise en commun sur un territoire d’outils adaptés.

L’important, ce n’est pas la machine, c’est l’humain qui aime son métier de paysan·ne – maître de ses choix et de ses outils –et qui en tire un revenu décent.

Michèle Roux, paysanne en Dordogne

Le rapport complexe des paysan·nes à la technologie

Voir, juger, agir : la doctrine qui devrait être appliquée partout

Entretien avec Frédérick Lemarchand, sociologue à l’université de Caen.

Les relations des paysan·nes avec la technique remontent au néolithique. En quoi le choix du « thermo-industriel », au XVIIIe siècle, a-t-il été un tournant ?

Le thermo-industriel, c’est le choix de la chaleur comme source d’énergie propre à la révolution industrielle. La machine à vapeur ouvre la voie qui passera par le char-bon, puis le pétrole, le gaz et le nucléaire.Depuis le XVIIIe siècle, tous les moyens(recherche, innovation) sont donc concentrés sur les énergies thermiques. Par rap-port aux modalités énergétiques qui consistaient à exploiter la force de travail humaine,animale et l’énergie de la nature, cette mobilisation énergétique va transformer le monde (avec un litre de pétrole, par exemple, on peut parcourir 50 km à véhicule avec quatre personnes à bord). On peut alors creuser plus profond, transporter toujours plus loin… C’est le « décollage »de la nouvelle ère dans laquelle nous nous trouvons, l’anthropocène.

Les guerres et les 30 Glorieuses accélèrent la technicisation.Comment ces accélérations ont-elles modelé l’agriculture d’aujourd’hui ? L’agriculture aux États-Unis s’est vite industrialisée, avec de grosses machines. En Europe, l’agriculture reste familiale jusqu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale.La question agricole est indissociable de la question sociétale et politique. Il a fallu déployer tout un imaginaire technique pour venir à bout des sociétés paysannes. Avec les lois de modernisation de 1960 et 1962,en France, l’idée était de faire entrer l’agriculture à marche forcée dans « le progrès » :endettement, mécanisation, restructuration foncière, dissociation des capitaux privés des capitaux économiques pour rationaliser le travail… Ce processus passe par trois grandes transformations : la technique (le tracteur remplace la traction animale), le foncier (avec le remembrement) et la chimie (avec les pesticides, puis les OGM). La 4etransformation arrive avec l’agriculture « connectée ».

Outre les lois, quels moyens ont été mis en œuvre pour déployer ce nouvel imaginaire ?

Il a fallu instaurer dans la tête des jeunes,notamment par l’enseignement agricole,des idées nouvelles : plus de technique, c’est mieux, plus d’engrais, c’est mieux que pas assez, et plus tard « les OGM vont nourrir le monde »… Les chambres d’agriculture continuent de conditionner jeunes et moins jeunes à l’idée qu’ils vont tirer un tas de bénéfices en investissant massivement dans les technologies de pointe.

Quel regard portez-vous sur l’agriculture connectée ?

C’est la poursuite d’un rêve, du fantasme de la maîtrise de l’environnement, de la domination de la terre. Je ne sais pas com-ment les paysan·nes vont l’appréhender : vivre relié·es par des interfaces vocales à un système de plus en plus abstrait, seul·es avec des machines de plus en plus auto-nomes.L’agriculture connectée est la nouvelle lubie des investisseurs en Amérique du Nord, et maintenant en Europe, avec des technologies coûteuses pour faire ce que font déjàles agricultures traditionnelles. Ce qu’on a fait après les années 1960 jusqu’aux années 2000, l’agriculture paysanne sait le faire aussi bien, et même mieux puisqu’elle le fait plus proprement et qu’elle peut produire autant avec bien plus d’actifs à la terre et donc de travailleurs rémunérés. La vraie question est bien politique : dans quel monde veut-on vivre ? Veut-on des campagnes vivantes avec des voisins nombreux ? Ou un monde désolé avec des machines auto-nomes et plus personne dans les champs ?

Tout est donc à jeter dans l’agriculture connectée ?

Pourquoi pas de la technologie, mais encore une fois : pour quoi faire ? La doctrine de la JAC (Jeunesse agricole chrétienne) qui fut celle des travailleurs paysans – voir, juger, agir – devrait être appliquée partout. On ne va pas refuser le progrès pour le progrès. Ce que je trouve fabuleux chez les paysan·nes de la Conf’, c’est la capacité à dire : « voilà, on nous propose tel moyen, qu’est-ce que ça nous apporte ? » Cette technologie nous apporte-t-elle plus de lien social ? Est-elle écologiquement intéressante ? Il faut donc juger chaque technique, sachant que chaque technologie est liée à un système tech-nique et à d’autres techniques. L’un des enjeux du « développement »aujourd’hui est que la société se réapproprie la technique. C’est ainsi le rôle du réseau InPact et de l’Atelier Paysan : produire de la technique qui rende plus autonome. On peut avoir une imprimante 3D mais il s’agit de toujours relier la capacité d’innovation à des enjeux sociaux, à des besoins. C’est toute cette réflexion qu’il faut accompagner.

Qu’entendez-vous par l’importance de sortir du règne des machines pour« revenir à l’outil » ?

L’outil, c’est ce qu’on maîtrise. La machine,elle, est autonome et nous asservit d’une manière ou d’une autre. C’est ce que montre Charlie Chaplin dans Les Temps modernes.La machine industrielle dicte son rythme à l’ouvrier qui en est devenu le prolongement.L’outil élémentaire prolonge le bras, comme le marteau ou le burin. Il faut revenir à cette dimension de l’outillage : rester maître de ce qu’on produit.C’est tout le problème de l’intelligence artificielle où des capacités de calculs et de prises de décision sont introduites dans des objets techniques, comme les drones. L’agriculture connectée pose la question de la capacité de maîtrise des humains dans les processus.Nous fabriquons la technique mais, en retour,la technique nous façonne. Il suffit de voir comment le téléphone portable ou Internet a complètement transformé nos relations. La pire chose est de penser que la technique est neutre et que nous sommes libres d’en faire un « bon usage » ou pas.

Ce qu’on vit aujourd’hui rebat-il les cartes ?

Le système productiviste qui a pris son essor dans l’après guerre – l’idée de Charles de Gaulle était de faire de l’agriculture un secteur exportateur comme les autres – est à bout de souffle. On le voit avec l’épuise-ment des paysannes et des paysans à qui l’on demande de faire face à tout un tas de contraintes. La crise du coronavirus annonce des événements du XXIe siècle, avec des virus et des parasites qui vont se développer de manière imprévisible : les paysan·nes sont en première ligne.C’est une profession par ailleurs fragilisée par tout un système techno-libéral – pilotage de la production par le haut, Pac, traités de libre-échange – et par une logique de rendements invivable. Le taux de suicides y est record, le taux d’endettement aussi et le sentiment de solitude très fort. Ça ne peut pas durer. Il faut reconsidérer la place des humains dans la société technique…ou l’inverse.

Vous parlez du coronavirus mais les travaux sur l’anthropocène annoncent aussi une série de catastrophes climatiques,écologiques et sûrement économiques. L’agriculture paysanne peut-elle faire face à ces chocs ?

L’agriculteur qui a un tracteur bourré d’électronique ne peut pas réparer. Il est dépendant d’un système qui peut brusquement s’arrêter, on le voit aujourd’hui. L’agriculture de pointe est en panne parce qu’il faut toute une équipe derrière chaque machine bourrée de technologies. En ce sens, la crise actuelle révèle la capacité de résilience plus forte de l’agriculture paysanne. Les paysan·nes qui travaillent avec des machines plus modestes,qui ne tombent pas trop en panne, sont bien plus résilients. Ils s’approvisionnent et vendent localement. On va voir revenir la traction animale, certes moins performante que le tracteur mais inusable et ultra-résiliente(elle a fonctionné pendant 10 000 ans). Tout cela repose une question essentielle :de quoi est-on dépendant et de quoi peut-on se satisfaire ? Avec la globalisation, on est arrivé à un système unique où des choses dont on a absolument besoin sont coincées en Chine parce qu’on a fermé les frontières.On commence à mesurer les dangers et limites du système et à regarder nos degrés de dépendance. Plus un système (technique ou agronomique) est simple, plus il est résilient et, inversement, plus il est complexe, plus il est vulnérable à moyen terme.

Ce qui se joue n’est-il pas l’occasion de dire : c’est maintenant ou jamais ?

Il n’y a pas de pédagogie des catastrophes. Le monde global est incapable de tirer des leçons, celles et ceux qui sortent des grandes écoles sont pour beaucoup incapables de comprendre. Après Tchernobyl ou Fukushima,on aurait pu reconsidérer le nucléaire. Ça aurait été raisonnable après deux catastrophes en 25 ans alors qu’on était censé en avoir une tous les 25 000 ans. Eh bien non ! Même au Japon, on a réagi un peu sur le moment avant de repartir de plus belle. C’est la dynamique d’un système autodestructeur.

Pour l’instant il n’y a, à mon sens, que dans le monde rural et paysan que des choses se sont véritablement déjà installées. Il n’y a pas,dans l’espace urbain, d’expérience aussi importante que ce que font les paysans et les paysannes dans le monde, à l’instar de la Via campesina par exemple. Il faudrait que tous les pans de la société agissent ainsi. Les gens qui sont dans les grands consortiums,les grandes usines, sont pieds et poings liés,ils ne peuvent pas s’autonomiser. Il y a bien sûr des Scop, des gens qui ont racheté des sociétés en faillite, des petites expériences de résilience, voire des petites villes en transition, mais on est loin du compte. Pour que le monde devienne résilient, il faudrait que l’humanité entière raisonne à la manière de la Conf’. Ça viendra peut-être, par bouts,avec d’autres formes d’éducation, de système de santé, de manières de penser…

Propos recueillis par Sophie Chapelle